PMO & Design Management – Hand-in-Hand zum kosteneffizienten Fabrikbau

[10.07.2025]

Globale Fabrikplanung – viele Länder, viele Meinungen?

Ein international agierendes Pharmaunternehmen stand vor einer ambitionierten Aufgabe: Aufbau eines neuen Produktionsstandorts auf einem fremden Kontinent – unter Einhaltung fester Budgetgrenzen, Good Manufacturing Practice (GMP) -Vorgaben und eines staatlich begleiteten Business Cases. Die Projektorganisation war über vier Kontinente verteilt. Unterschiedliche Standards, unklare Verantwortlichkeiten und dynamische Anforderungen erschwerten zusätzlich eine stringente Umsetzung.

Zudem führten volatile Baukosten, eine instabile Auftragnehmer Landschaft sowie kulturelle Unterschiede zu weiteren Unsicherheiten. Die Zielsetzung war klar: Das Projekt sollte als „Lighthouse“ für künftige Standorte fungieren und gleichzeitig lokal optimiert und ökologisch zertifiziert sein. Wie lassen sich Fabrikbauprojekte aber effizienter und kostenbewusster in einem globalen Setting umsetzen? In der Praxis zeigt sich häufig: Fehlende Abstimmungen zwischen Bauplanung, Engineering, Beschaffung und Produktion führen zu Verzögerungen, Budgetüberschreitungen und teuren Nacharbeiten. Designentscheidungen werden häufig zu spät getroffen, und das Projektmanagement verliert frühzeitig den Überblick über Zielkosten und Zeitpläne.

PMO – Stabilität in einem komplexen Umfeld

TCW übernahm die Leitung des Projektmanagement Office (PMO), das als zentrale Steuerungsinstanz für sämtliche Schnittstellen diente – zwischen globalem Headquarter, lokalen Teams, Behörden und Gewerken. Ziel war es, Transparenz zu schaffen, Risiken zu minimieren und die Projektgovernance zu professionalisieren. Die umgesetzten Maßnahmen umfassten:

- Implementierung eines Single-Point-of-Contact-Prinzips zwischen globalem und lokalem Team

- Einführung eines mehrstufigen Cost-Controllings mit monatlicher Forecast- und KPI-basierten Analysen

- Aufbau eines klaren Change-Prozesses zur Steuerung von Anforderungen und Änderungen

- Etablierung eines transparenten Reportings an interne und externe Stakeholder, inklusive staatlicher Instanzen

- Kontinuierliche Organisationspflege: Updates von Projektstrukturplänen, Stakeholder-Mappings und Verantwortlichkeitsmatrizen

Besonderes Augenmerk lag auf der Synchronisierung der Zeitzonen und Kommunikationsroutinen, um die Effektivität des global verteilten Teams zu sichern.

Design Management – vom Wunschkonzert zum MVP

Das Design Management wurde frühzeitig durch TCW übernommen. Ziel war die Realisierung eines funktionalen Minimum Viable Product (MVP), das sowohl GMP-Vorgaben erfüllt als auch den Business Case nicht gefährdet. Die größten Hebel lagen in der Priorisierung, Standardisierung und Modularisierung des Designs. TCW etablierte hierfür:

- Ein stufenweises, parallelisiertes Designverfahren mit Quality Gates und abgestuften Prioritäten von "Must-have" bis "Nice-to-have"

- Face-to-Face-Workshops mit multidisziplinären Teams zur Harmonisierung von Anforderungen

- Einsatz von Building Information Modeling (BIM) für kollaborative Planung und Simulation

- Integration von Cost Engineering Ansätzen: Lieferanten und Subunternehmer wurden früh eingebunden, um realistische, kostenoptimierte Lösungen zu erarbeiten

- Datenbasierte Lieferantenauswahlprozesse zur Risikominimierung und Kostensicherheit

Die Entwicklung eines adaptierbaren Design-Standards war zentrales Projektziel. Der Zielkonflikt zwischen Globalisierung und Lokalisierung wurde durch gezielte Variantenanalysen und ein projektspezifisches Entscheidungsgremium entschärft.

Vorgehen am Beispiel - CFCI/OFCI/OFOI

Dieses Vorgehen hat sich explizit bei den OFCI (Owner-Furbished, Contractor Installed) und OFOI (Owner-Furbished, Owner Installed), CFCI (Contractor-Furbished, Contractor Installed) Bestandteilen des Bauprojekts bewährt. Ein Beispiel ist die Schnittstelle zwischen Generalunternehmer (GU) und dem Installateur der Serverräume. Diese ist beim Hochlauf meist kritisch, da es sich hier meist um ein OFOI-Element handelt, das der GU im Anschluss an die Installation durch den vom Auftraggeber direkt bestellten, Installateur benötigt für die Inbetriebnahme des Gebäudes benötig. Um einen reibungslosen und fehlerfreien Ablauf zu ermöglichen haben wir mit Hilfe des BIM Models in Face-to-Face Workshops mit den Stakeholdern die Design Anforderungen abgestimmt und einen Change-Prozess mit klaren Verantwortlichkeiten festgelegt. Zudem wurde regelmäßig die Parteien über den jeweiligen Design Fortschritt informiert sowie die Inbetriebnahme parallel zum Design mit geplant. Diese Kombination aus PMO und Designmanagement Ansätzen, verbunden mit dem technischen Verständnis machen das TCW-Vorgehen aus.

Messung des Erfolgs – Fakten statt Bauchgefühl

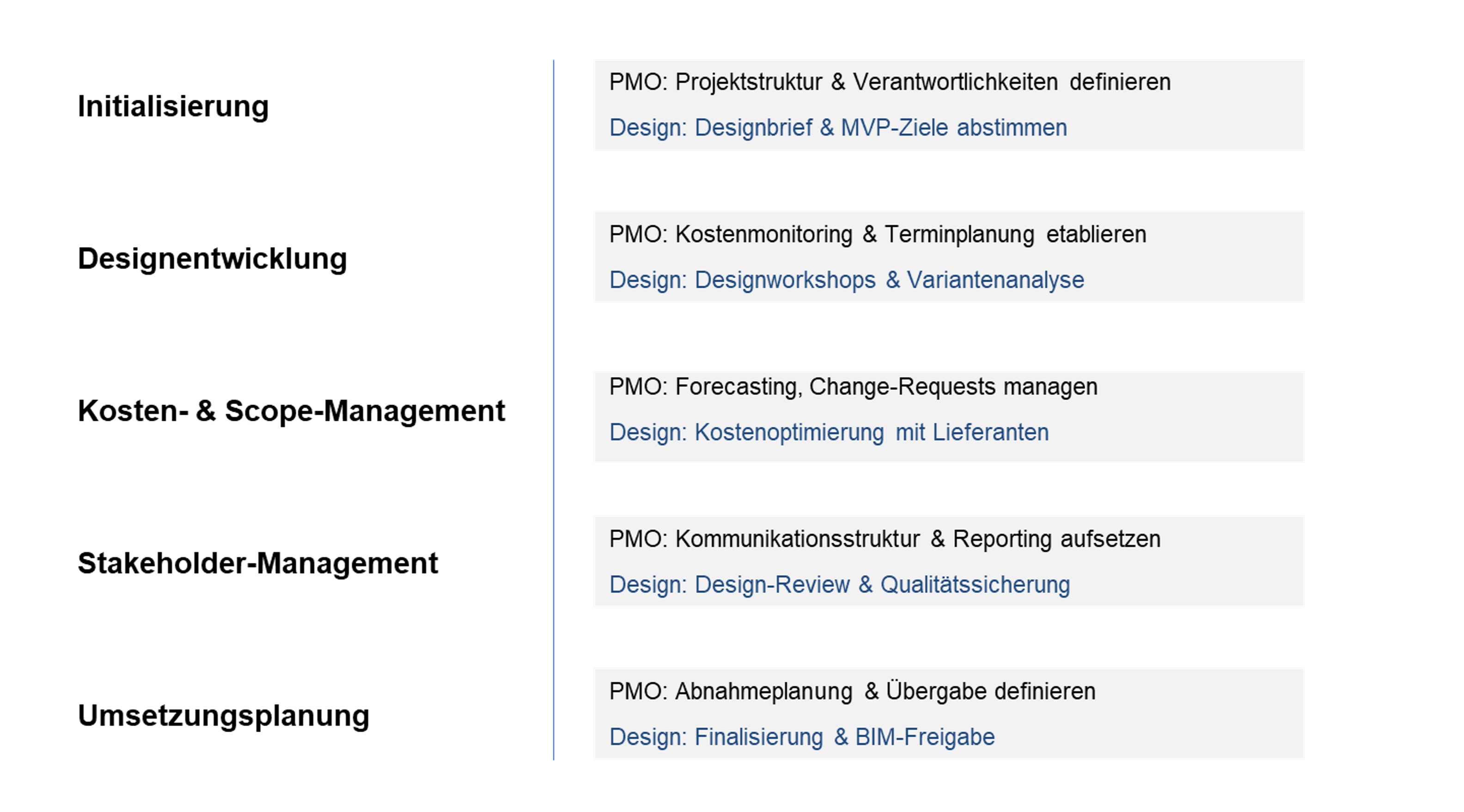

Die Wirksamkeit der durch TCW implementierten Strukturen und Methoden (siehe Figure 1) zeigte sich deutlich in den Projektkennzahlen. Durch das abgestimmte Zusammenspiel von PMO und Design Management konnten signifikante Verbesserungen gegenüber vergleichbaren Bauprojekten des Kunden erzielt werden – sowohl in zeitlicher als auch finanzieller Hinsicht.

Erfolgreich implementierte KPIs umfassten:

- Kosteneffizienz: Plan-Ist-Abweichungen auf Workstream-Ebene wurden monatlich analysiert und auf Portfolioebene aggregiert

- Termintreue: Abgleich von Meilensteinen entlang des Design-Freeze-Zeitplans und der Bauabschnitte

- Change-Quote: Verhältnis von genehmigten zu offenen Änderungsanträgen (Change Requests)

- Designdurchlaufzeit: Zeit vom Kick-off bis zur finalen BIM-Freigabe

- Meeting-Effektivität: Anteil von abgeschlossenen vs. offenen Punkten aus Review- und Stakeholder Meetings

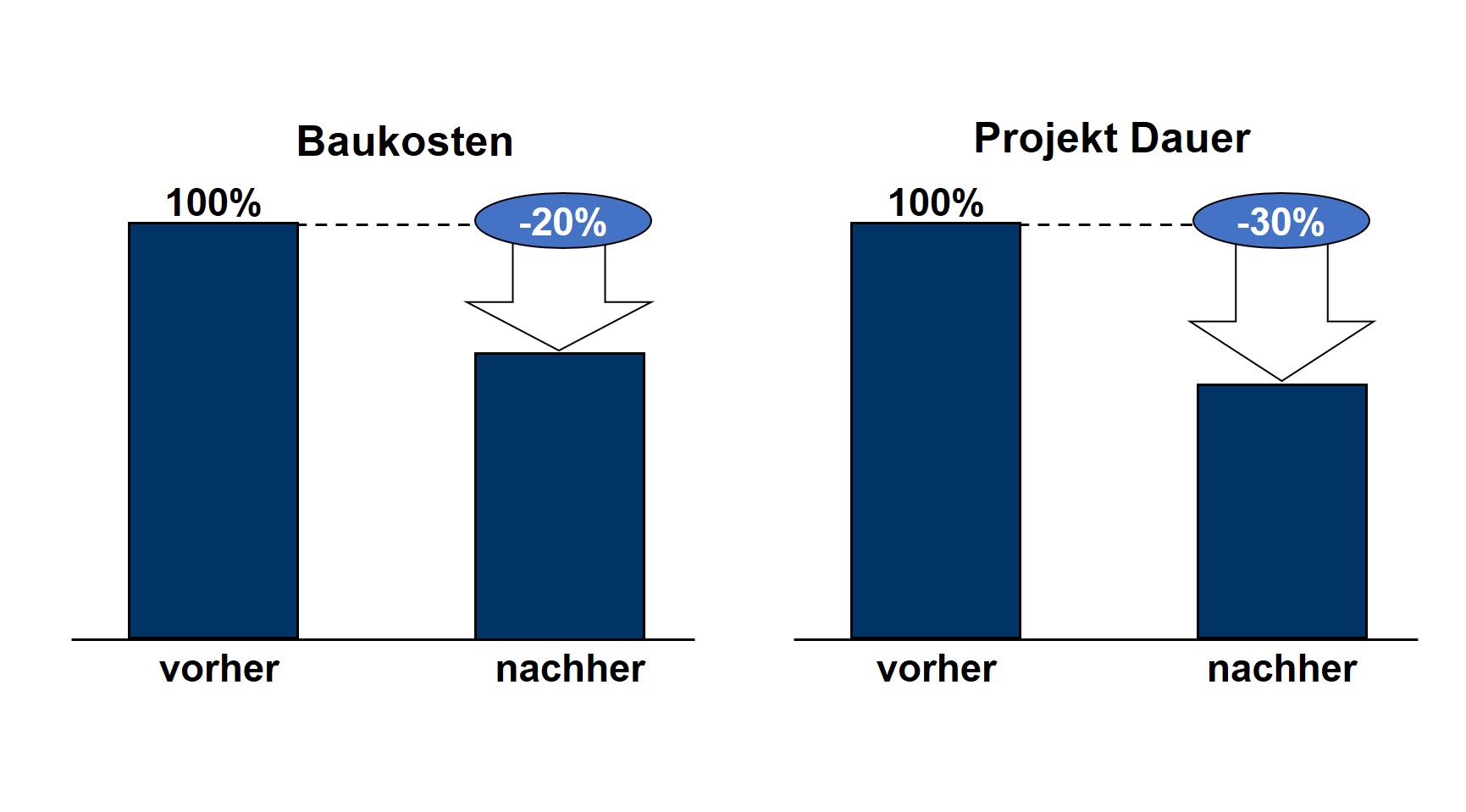

Kostenseitig konnten durch frühzeitige Priorisierung, Cost Engineering und Ausschreibungsoptimierung 20?% Einsparung gegenüber den ursprünglich kalkulierten Kosten erzielt werden. Zeitlich wurde durch die Parallelisierung des Designprozesses und die stringente Steuerung der Beteiligten ein 30?% schnellerer Projektverlauf realisiert – ohne Einbußen bei regulatorischen, funktionalen oder ökologischen Zielvorgaben (siehe Figure 2).

Zudem ermöglichte das klare KPI-Framework eine faktenbasierte Bewertung für Folgeprojekte. Das entwickelte Vorgehensmodell dient nun als Blaupause für weitere internationale Investitionsprojekte im Unternehmen. Durch die enge Verzahnung von Design- und Kostenprozessen mit Lieferanten, Engineering-Partnern und Betriebspersonal identifiziert TCW frühzeitig kritische Kostentreiber. Iterative Workshops und der Einsatz von BIM erlauben die Entwicklung kostenstabiler und dennoch zukunftssicherer Designlösungen – auch unter sich wandelnden regulatorischen Anforderungen.

Ergebnis: Übertragbarer Standard trotz lokaler Anforderungen

Trotz widriger Rahmenbedingungen – darunter unklare Standards, hohe regulatorische Anforderungen und volatile Märkte – konnte der Standort innerhalb der vorgegebenen Budget- und Zeitvorgaben geplant werden. Das PMO ermöglichte eine klare, steuerbare Projektarchitektur. Das Design Management sicherte Funktionalität, Compliance und Kostenstabilität. TCW kombiniert bewährte Methoden aus dem Multiprojektmanagement, Lean Construction und Cost Engineering mit der Fähigkeit, diese auch in komplexen und politisch aufgeladenen Projektumfeldern pragmatisch zur Anwendung zu bringen. Statt Standardlösungen „von der Stange“ werden maßgeschneiderte Steuerungssysteme entwickelt – mit messbarem Effekt und hoher Replizierbarkeit.

Beratungsleistungen

Publikationen

- Projektleitstand

Leitfaden zum Management von Großprojekten - Projektmanagement

Leitfaden zu Koordination und Controlling von funktionsübergreifenden Projekten - Modulares und serielles Bauen - Digitalisierung, Hybridbauweise, Nachverdichtung

Tagungsband des 2. Münchner Kolloquiums Modularisierung im Hausbau